Tras una trayectoria destacada en el ámbito de la investigación astronómica, Nicolás Tejos ha centrado su trabajo en el estudio de la conexión entre el medio intergaláctico y las galaxias. Tras su formación en Chile y el Reino Unido, el académico busca acercar el conocimiento del universo a las personas a través de la utilización de nuevas tecnologías, en las cuales combina la investigación académica con experiencias educativas innovadoras.

Desde el Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lidera el proyecto Experiencia Cósmica Inmersiva VR, una iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que permite recorrer el cosmos mediante lentes de realidad virtual. Esta idea contempla ramas como la astronomía, tiene como objetivo llegar a públicos diversos y despertar la curiosidad por la ciencia.

En esta entrevista, conversamos sobre el origen de la propuesta, los principales desafíos que tuvo al momento de desarrollarla, la importancia de conectar la astronomía con la comunidad y las proyecciones que tiene para la enseñanza y divulgación científica.

De la investigación a la divulgación

– ¿Cómo nació la idea de crear la Experiencia Cósmica Inmersiva?

– La idea comienza con una necesidad que vemos desde la Facultad de Ciencia y también como astrónomo del Instituto de Física: lo que a nosotros nos entusiasma tanto como científicos muchas veces no llega a todas las personas de la misma forma. Entonces, proponer una actividad llamativa, novedosa y didáctica, que permita algo que hasta ahora solo era posible en la imaginación —como viajar por el espacio en distintas escalas—, fue muy atractivo. Hacerlo posible a través de una aplicación de realidad virtual inmersiva lo encontré con mucho potencial para generar asombro e interés por el estudio del universo, y también para transmitir que la ciencia no es algo exclusivo de los científicos, sino parte de todo el quehacer humano.

– ¿De qué manera planean llegar especialmente a los públicos jóvenes, considerando que muchas veces la ciencia no se percibe como un área atractiva?

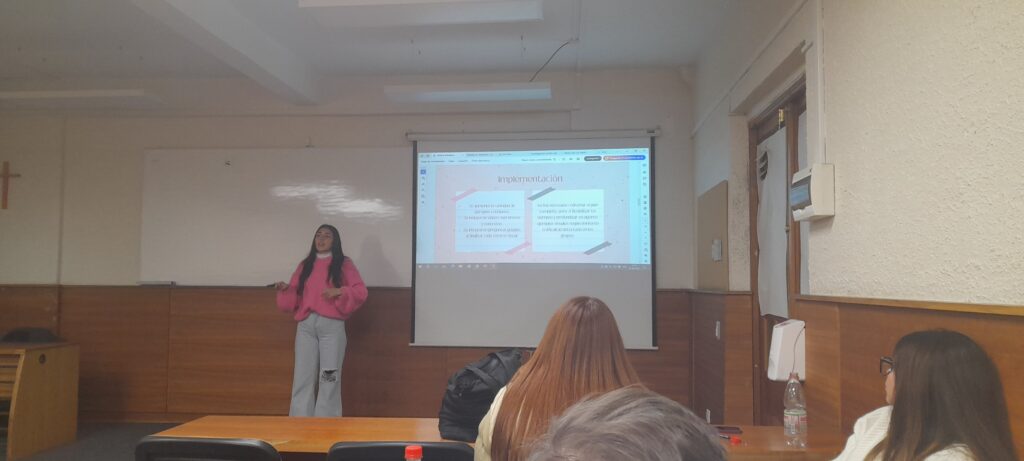

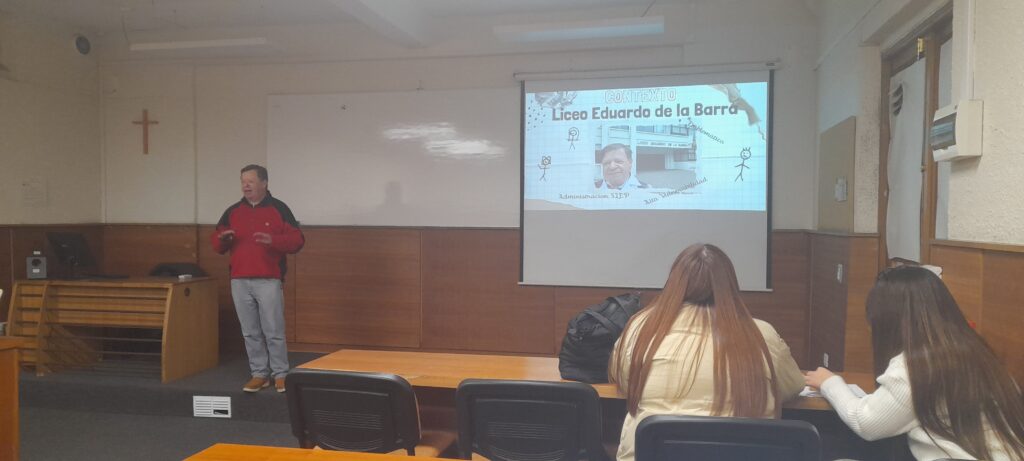

– Creo que mucho depende de cómo se enseña. A veces en el colegio la ciencia puede parecer muy aburrida: no es lo mismo ver una ecuación en la pizarra que vivir lo que significa la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Lo novedoso aquí es la visualización. No está pensada solo para especialistas, sino para todo público: sin ecuaciones, pero mostrando implícitamente cómo se manifiesta el universo en distintas escalas. Eso genera un entendimiento que no sería posible con métodos tradicionales, porque aquí se involucran los sentidos.

– ¿Qué busca transmitir este proyecto a la comunidad?

– Tenemos varios objetivos, pero destacaría dos. El primero es mostrar el universo lo más cercano a lo que realmente creemos que es, desde la física y la ciencia actuales. Aunque hubo que tomar algunas licencias artísticas, nos aseguramos de que cada escena fuera lo más fiel posible a la realidad. El segundo objetivo es destacar la importancia de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. No son algo dado, sino el resultado del trabajo de muchas personas que permiten mejorar nuestra calidad de vida y nuestra comprensión del mundo. Queremos valorar lo que ha hecho la ciencia, lo que ha hecho la tecnología en nuestro mundo actual.

Desafíos

– ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron para sacar adelante este proyecto?

– Este es un proyecto liderado por la Facultad de Ciencia y financiado con fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lo que ya implica exigencias administrativas importantes. Además, fue necesario unir distintos aspectos: trabajar con colegas de ingeniería para desarrollar el software de realidad virtual, hablar con una empresa externa que apoyó en la parte técnica, y realizar la estrategia comunicacional junto con la Escuela de Periodismo. Queremos llegar a miles de personas, y eso requiere logística, difusión y alianzas, incluso a nivel local con las comunidades cercanas como Curauma y Placilla. Todo eso fue un gran desafío.

– ¿Cómo consiguieron los lentes y cómo funciona técnicamente la experiencia?

– Los lentes se adquirieron a través de fondos específicos del proyecto. Utilizamos los Meta Quest 3, que ofrecen una buena relación costo-beneficio. Con relación al funcionamiento, básicamente el software proyecta un modelo tridimensional dentro de los lentes. No es magia: hay un computador que genera imágenes planas, pero al mostrarlas de cierto modo, el cerebro las interpreta como volúmenes. Es un truco óptico que logra la ilusión de estar dentro del universo.

Proyecciones y motivaciones

– ¿Qué lo motiva personalmente liderar este proyecto?

– Ha sido muy satisfactorio, tanto como director como creador. El producto final que logramos con colegas de ingeniería y la empresa externa es algo que me enorgullece mostrar a la comunidad. Aunque el proyecto termina en noviembre, mi objetivo es sentar las bases para poder prolongarlo más allá. Como astrónomo, siento que la astronomía tiene un poder único de conexión con el público general. Hablar sobre las galaxias despierta curiosidad con la comunidad y, a partir de ahí, se puede sembrar el interés por la ciencia en general. Además, quisimos darle una fuerte componente emocional al proyecto, porque la emoción muchas veces es el camino más poderoso para generar aprendizaje y asombro.

La Experiencia Cósmica Inmersiva VR está disponible hasta el 13 de noviembre de forma gratuita y con inscripción previa en el Auditorio del Campus Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para quienes quieran aventurarse en un viaje único por el universo. La invitación es para toda la comunidad que desea vivir esta vivencia: estudiantes, familias, docentes y curiosos que quieran maravillarse con la astronomía.